昆仑山,作为华夏文明的发祥地,其地望(地理位置)两千多年来一直争议不断。近日青海发现的“昆仑石刻”再度引发学界对昆仑地望的热议。笔者在此暂且不论“石刻”真伪,只是另辟蹊径,梳理相关文献,结合历史地理考证与考古学分析,对昆仑地望提出几点看法 ,以供学界商榷。

首先,昆仑实乃伏羲之居

昆仑山几乎是随着华夏人文始祖伏羲的诞生而同时出现的!昆仑山相传为伏羲之居。

《淮南子·地形》载:

“昆仑之丘,或上倍之,是谓凉风之山,登之而不死;或上倍之,是谓悬圃,登之乃灵,能使风雨;或上倍之,乃维上天,登之乃神,是谓太帝之居。”

太帝即伏羲,此载也明确昆仑乃华夏人文始祖伏羲之居!

而甘肃天水一直被认为是伏羲故里。同时,考古学者也发现,距今约5000年前后,天水秦安大地湾文化四期(马家窑早期石岭下阶段)先民有突然迁居高地的反常迹象,或与伏羲、女娲躲避洪水传说相关;而伏羲、女娲出生地“成纪”地望,也确定在今天水西北的秦安、静宁、通渭一带。

《补史记•三皇本纪》载:

“太皞庖氏,风姓,代火煫氏继天而王,母曰华胥,履大人迹于雷泽而生庖牺于成纪。”

这里称伏羲是“继天而王”。古代帝王被称为“天子”,“三皇之首”、“百王之先”的伏羲或为我国历史上第一个被称为“天子”的人!

值得关注的是:汉武帝元鼎三年(前114年)析陇西郡置天水郡(治今定西通渭平襄镇),“天水”之名始现。“天水”之名相传源自“天河注水”的传说,也与“女娲补天”的上古传说相呼应。

看来这“天帝”、“天子”、“天水”“女娲补天”等与“天”有关的传承典故也必定与“乃维上天”的古昆仑山有着某种联系!可以这样说:“万山之祖”、“万神之源”的昆仑山地望或在伏羲出生地古成纪地域!

疑在“天水”始名地——今甘肃通渭。

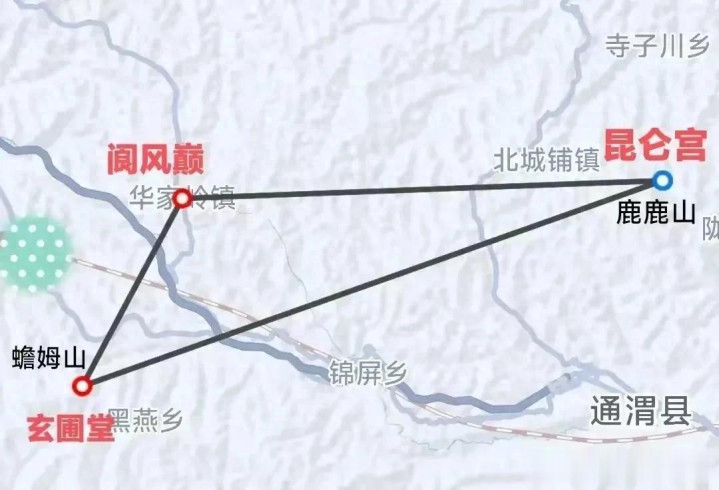

昆仑“山三角”在哪里?

昆仑地形古文献常被描述为“山三角”。

《海内十洲记·昆仑》载:

“山三角:其一角正北,干辰之辉,名曰阆风巅;其一角正西,名曰玄圃堂;其一角正东,名曰昆仑宫。”

称奇的是,通渭鹿鹿山、华家岭、蟾姆山三高岭梁脉相连,不仅符合昆仑三角的地形特点,其名称更蕴含着远古信息密码!

昆仑“山三角”

正北“阆风巅”,《淮南子》称“凉风之山”。或是张恨水《西游小记》中荒凉、贫瘠、落后《谁都头痛的华家岭》,也是著名作家茅盾在1940年创作的散文《风雪华家岭》之华家岭。素以风雪著称!

又《淮南子.地形训》载:

“昆仑、华丘在其东南方,爰有遗玉、青马、视肉、杨桃、甘楂、甘华、百果所生。”

这里“华丘”就是华家岭古称,千古流传下来的乡村地名,可能与华胥氏有关!

正西“玄圃堂”,《淮南子》谓“悬圃”。《穆天子传》则称“舂山”,《山海经.西山经》又名“锺山”,就是今通渭㜬姆山,当地俗名牛营大山,地方文献又称“禅牟山”“禅牧山”等。“㜬姆”实乃“舂”字音转之名!

正东“昆仑宫”,《淮南子》谓“太帝之居”,就是传统认为的昆仑山,或是今称“通渭后花园”的鹿鹿山!

鹿鹿山,位于通渭县北15公里,地形中部凸起,六条小梁岭向四周扩展,东、西两坡平缓,南坡较陡,北部则是悬崖峭壁!

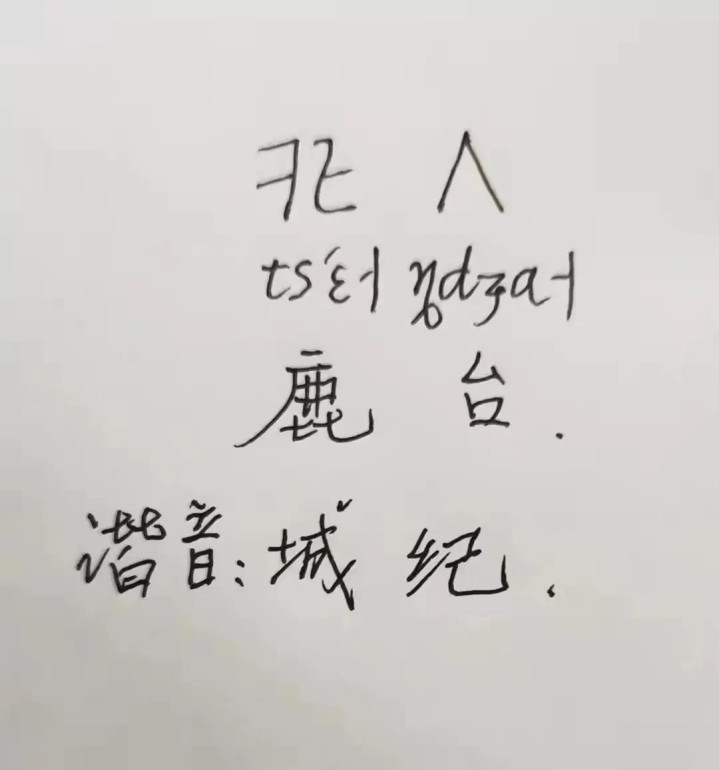

可“鹿鹿山”之名在字面上明显跟“昆仑”没直接关联,倒是符合古文献所载的“鹿台”!

关于鹿台,西汉刘向《新序》载:“殷纣建鹿台,七年才成,其大三里,高千尺”。《史记·殷本纪》也载:“(纣王)登鹿台,衣其宝玉衣,赴火而死”。考古显示,鹿台遗址在安阳殷墟南约50公里处,面积100余亩。原有六块台地呈东西有序排列,其中一号、五号台地保存相对完好(其余四座因上世纪"农业学大寨"运动遭破坏)。

结合文献与考古材料推测,这座耗时七年、规模宏大的鹿台,可能是商纣王仿“昆仑”建造的祭天台!两者都有“连通天地”的神圣功能,六台地或也是仿昆仑六条小梁岭而建!

无独有偶,《山海经.西山经》也有“鹿台”记载,曰:

“又西二百里,曰鹿台之山,其上多白玉,其下多银,其兽多牛、羬羊、白豪。有鸟焉,其状如雄鸡而人面,名曰凫徯,其鸣自叫也,见则有兵。”

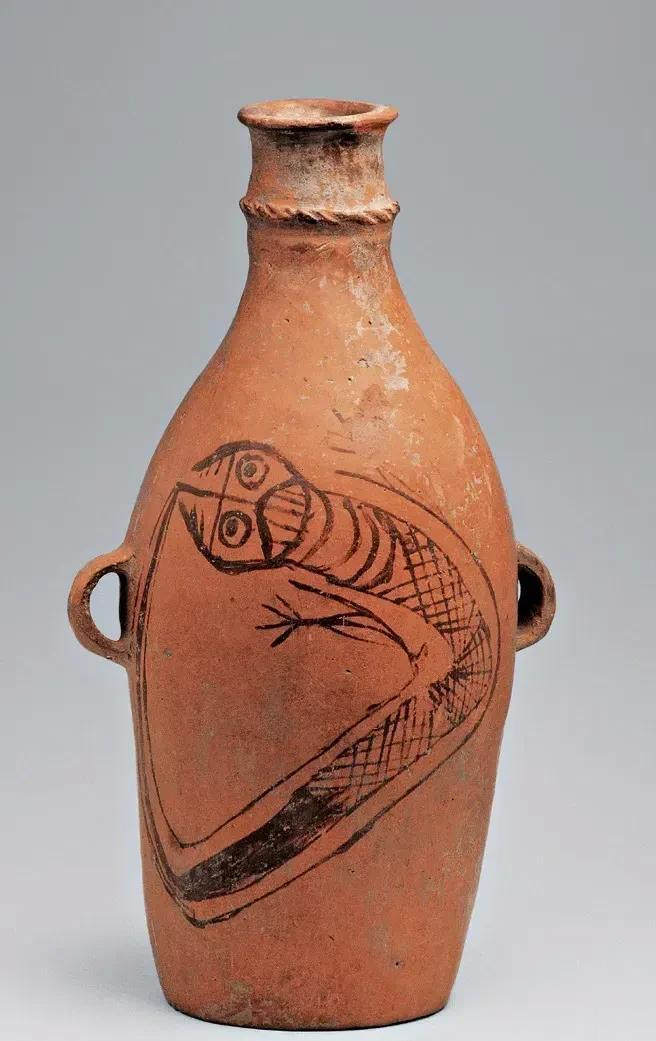

鹿鹿山今还保留有“兵地儿”地名!此处“雄鸡而人面”的“凫徯”与传统“人首蛇身”的“伏羲”也极为相似。疑“伏羲”最初本地族群(马家窑人)传说是“雄鸡而人面”的“鸟”形象,但到马家窑文化末、齐家文化初,一路沿黄河西迁的良渚后裔把“龙文化”也带到黄河上游地区,故本是“雄鸡而人面”的“凫徯”也演变为“人首蛇身”的“伏羲”。考古也显示,西北地区马家窑文化之前从未发现“龙”崇拜迹象。

“兵地儿”与“鹿鹿山”方位

关于鹿台之名来由,有古濮文研究者认为:“鹿台”古濮文读作“成纪”!若为真,也许比“成纪”一名源自“华胥氏怀伏羲十二年”的说法更可靠、且更有说服力,也证实了昆仑、成纪与今鹿鹿山(即鹿台之山)实为同一山的重要事实。但这一说法还需更多相关学者的严密考证!

值得注意的是:唐宝应二年至大中三年(763-849)今通渭此地由吐蕃占领;不久,就进入了五代十国割据局面; 宋初又被西夏和吐蕃占领,而且一直是宋、西夏和吐蕃争夺的前沿地带;直到天禧二年 (1018)才逐渐纳入北宋版图;南宋初,天会五年(1127),此地被南下的金人占领;兴定(1217-1221)初,再陷于西夏; 天兴(1232-1234)初,又被蒙古族占领。

作为华夏民族的共同摇篮——“昆仑”,当少数民族占领“昆仑”后,用他们本民族的传承典故或语言习惯来重新命名昆仑为“鹿台”、“成纪”等名也就很正常了!

《穆天子传》所载昆仑周边地名扎陵湖畔有吗?

《穆天子传》中记录的昆仑周边地名,竟大多能在通渭乡村地名中找到对应!而且其方位与《穆天子传》描述方位高度吻合!其中:

《穆天子传》:“乙丑,天子西济于河。□爰有温谷乐都,河宗氏所游居。”

这里“温谷乐都”或为今被誉为“陇上神泉” 的通渭温泉。因温泉之独特罕见,在历史地理学研究中常可用作地理坐标!

《穆天子传》:“丙寅,天子属官效。乃命正公郊父受敕宪,用伸八骏之乘,以饮于枝洔之中,积石之南河。”

“枝洔”或为“洔枝”!意为河流分支处的小洲。在通渭鹿鹿山北正好有“寺子”乡村地名,其地理位置极符合“两河交汇处小洲”之特征。

《穆天子传》:“丁卯,天子北升于舂山之上,以望四野,曰:舂山,是唯天下之高山也。孳木华不畏雪。天子于是取孳木华之实,持归种之,曰:舂山之泽,清水出泉,温和无风,飞鸟百兽之所饮食,先王所谓县圃。……曰:天子五日观于舂山之上。乃为铭迹於县圃之上,以诏后世。”

舂山或为今通渭㜬姆山,“舂”与“㜬姆”古音可通。

《穆天子传》:“自舂山以西,至于赤乌氏舂山三百里。”

古三百里约合今两公里。蟾姆山西南不远处就是赤砂、赤砂岘,疑是“赤乌氏”之地。

通渭古称“平襄”,汉代即设平襄县(襄山疑今平襄镇笔架山)。与《穆天子传》“河首襄山”相合。如此,西周时期认为的“河源”或是流经今通渭县城的牛谷河,古又名温谷水(西济于河的温谷乐都)、华川水(源于古华丘、今华家岭),至天水市甘谷县又名散渡河并汇入今渭河。

注意:历史上最初“河水”是泛指而非特指,是随着古人的迁徙和活动范围的变化而不断变化的。古人居地一般选择两河交汇的台地,且活动范围相对有限,“河水”往往是指王朝核心区的主干河流,而“洛水”往往是附近最大的一条支流。古人最初命名水系喜欢用人体器官,如:渭水(胃)、洛水(胳)、泾水(胫)等!西周时期“河”指流经宗周(今陕西宝鸡)的渭河一段,今还有北洛河;东周“河”则指流经成周(今河南洛阳)的黄河,今亦有伊洛河;春秋战国时期随着活动范围的进一步扩大,黄河上游主干则指向了流量更大的九原(今河套平原)一带,才最终形成二千年来不变的“河”——黄河。

《穆天子传》中记述的赤水则疑为流经通渭鹿鹿山北寺子川(枝洔)、静宁李店镇(汉成纪故城),古称成纪水,经天水秦安(今名葫芦河)汇入天水三阳川。今三阳川古为一堰塞湖,《山海经》称南海,又名氾天之水,今卦台山古称氾天之山。

黑水疑为源于通渭黑燕山,流经今陇西县城,经武山鸳鸯镇(周穆王返回时经过的黑水之阿、重氏之地),又经武山县城后东流,最后也汇入天水三阳川(古南海)。是今渭河的一段。

洋水疑为源于华家岭西麓流今定西市区的关川河。

当然,这只是西周周穆王时所认识的河水、赤水、黑水和洋水。但其中河水与《山海经》中所载有异!《山海经》所载“河水”或为流经今会宁的祖历河。“祖历”之名,尤其是“祖”字,或承载着“祖源”之义。疑最早编写《山海经》的古人(华胥氏?)生活在华家岭之北、祖历河流域的丁家沟镇、中川镇一带。

原来西汉空同山就是古昆仑山!

春秋战国时期,因周王室的逐渐衰落,中原各国由此陷入了“礼崩乐坏”、野蛮无序的军事“霸权”时代,打破了传承几千年的“君权天授”制度,作为“帝之下都”的“昆仑”也随之落下神坛,已不是当时各争霸诸侯们向往的神山、圣山!加之地处偏远的西北,其地望也逐渐模糊不清。秦始皇统一六国后,巡游各名山大川,却没留下昆仑山的片言只语!直到汉武帝时,才又重新燃起探寻昆仑的热情。《汉书.武帝纪》载:

“元鼎五年冬(前112年)十月,行幸雍,祠五畴。遂逾陇,登空同,西临祖厉河而还。 ”

传统观点认为,“空同”即今平凉崆峒山,“陇”则是今陇山山脉。然而,从文中描述来看,“逾陇”之后才“登空同”,并“西临祖厉河”,由此可以推断,空同山应位于“陇”之西、“祖厉河”之东。但今崆峒山明显位于陇山山脉之东,也与祖厉河也相距甚远,这与原文记载不符。

高德地图规划经平凉崆峒山路线图

《资治通鉴.汉纪十二》也载:

“(元鼎五年)冬,十月,上祠五畤于雍,遂逾陇,西登崆峒。陇西守以行往卒,天子从官不得食,惶恐,自杀。”

今平凉崆峒山距离汉陇西郡(今甘肃临洮)340公里,而距长安(今西安未央)却只有300公里。汉武帝西登崆峒山,何以要让更远的陇西守为天子及从官提供食物呢?这显然极不合情理。相比之下,由更近的北地守甚至汉都长安来供应食物更合理。

若将“陇”的位置确定在今通渭陇山、陇阳一带,则汉武帝在宝鸡雍城“祠五畴”后,沿古“陇关道”抵达该区域,继而西登“空同”,之后再前往会宁祖厉河。显然,这条路线及其方位分布就显得合理得多。

故“陇西郡”之“陇”最初指今通渭陇山、陇阳一带,而绝非今陇山山脉。而且此“空同”的地理方位恰好与上文推测的“昆仑”(今鹿鹿山)位置相吻合。

高德地图规划经通渭陇山路线图

有理由认为,西汉时期的“空同”极有可能就是上古传说中的“昆仑”。从周平王东迁至汉武帝西征,巳历经约600余年,“昆仑”之名也演变为当地方言“空同”也极正常。古音中,“昆”(见母文部)与“空”(溪母东部)、“仑”(来母文部)与“同”(定母东部)声韵相近。

大胆假说:昆仑或源自一次外星撞击地球事件

《山海经·大荒西经》载:

“西海之南……有曰昆仑之丘。……其下有弱水之渊环之,其外有炎火之山,投物辄然。”

又《山海经·西山经》载:

“南望昆仑,其光熊熊,其气魂魂。”

“弱水环之”、“炎火之山,投物辄然”、“其光熊熊,其气魂魂”,从这些场景描述分析,笔者大胆假设:

昆仑山的形成或始于一次外星撞击地球事件!

上古时期(大地湾四期、马家窑文化石岭下阶段),在今通渭华家岭、鹿鹿山一带发生了一组陨冰(或为慧星)撞击地球事件。撞击瞬间,天崩地裂、电闪雷鸣、大雨倾盆,使不远处本自东向西流淌了几千年的秦安清水河顷刻间反向倒流。让生活在清水河畔的大地湾先民也突然遭受了前所未有的洪水灾难!幸存者不得不向更安全的高地迁徙并定居下来。

AI生成昆仑场景

同时,“陨冰”撞击地球事件在周边地区带来了大量来自太空的放射性物质,且存续几十年甚至上百年。而这些放射性物质会引起周边人类和动物在孕早期(胚胎器官形成期)胎儿发育异常,并产生严重畸形(如脑部结构缺陷、眼球发育异常或骨骼畸形等)。于是出现了《山海经》等古文献中记载的凤凰、麒麟、烛龙、饕餮、穷奇、天狗等奇鸟怪兽。同时,先后出现了人首蛇身的伏羲和女娲,被称为“龙”;后又出现了“豹尾,虎齿,善啸,蓬发戴胜”的西王母。

妇好墓出土西王母玉人像

古人无法科学地解释这种因放射物质造成的人体畸形现象,便自然而然地将这种现象与“陨冰”坠落事件联系在一起,认为突然出现的伏羲、女娲以及这些奇形怪状的鸟兽都是天上和人间结合的产物。

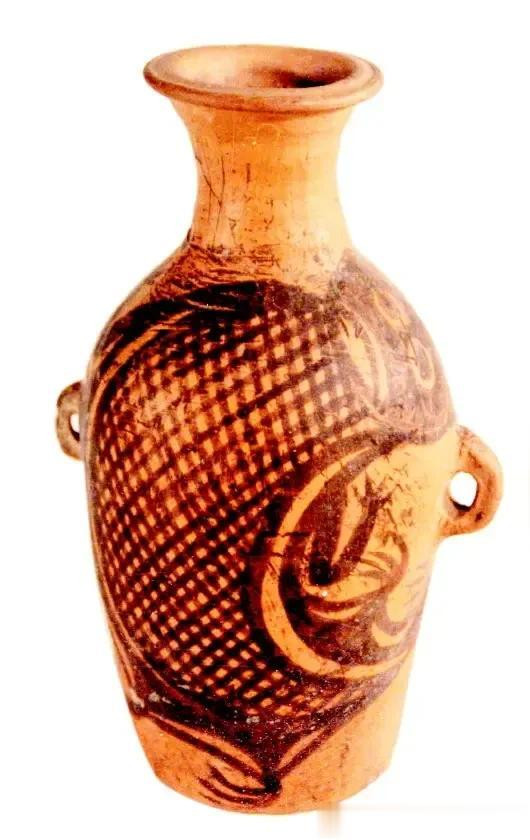

疑似伏羲形象

疑似女娲形象

试想,骤然间火光冲天,巨石天降,洪水肆虐,河水倒流,古人目睹此等天地异象,便认定是天穹崩裂出一个巨大窟窿。而所有这些都是天破后“掉”下来的,可后来却又归于正常,古人可不懂牛顿万有引力,亦没有今天人们熟知的天体运行观念,只能认为是“天”又被补上了,由此衍生出“女娲炼石补天”的传说。

至此,华夏先民认为“天外有天”,开始有意识地观察和研究天体运行规律,并将天上的五大行星与地上“金、木、水、火、土”五类基本物质有机联系起来,形成了“天人合一”的意识形态和观念。在社会活动中,他们也开始建立与之相对应的社会秩序,逐渐步入以“金木水火土”五行学说为核心的原始宗教时代,这标志着“五千年华夏文明”的正式开启。

从字源来看,“昆”在甲骨文中形似“众”,有众多、相同之意;最近陕师大周宏伟提出:“仑”通“陯”,《说文·阜部》:“山阜陷也。从阜,仑声。”《集韵》则称:“陯,卢困切,音论。同埨。坎陷也。”也就是说,“陯”是指山区的陷落地带。所以“昆仑”本意指众多陷坑。可能彗星(陨冰群)撞击地球后,又经几百年风蚀雨蚀后,还有序排列着一组陨冰坑,陨冰坑中的湖水因形成时巨响如雷,故称“雷泽”。

陨冰湖

月球表面陨石坑

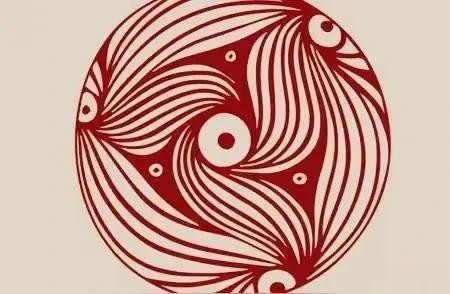

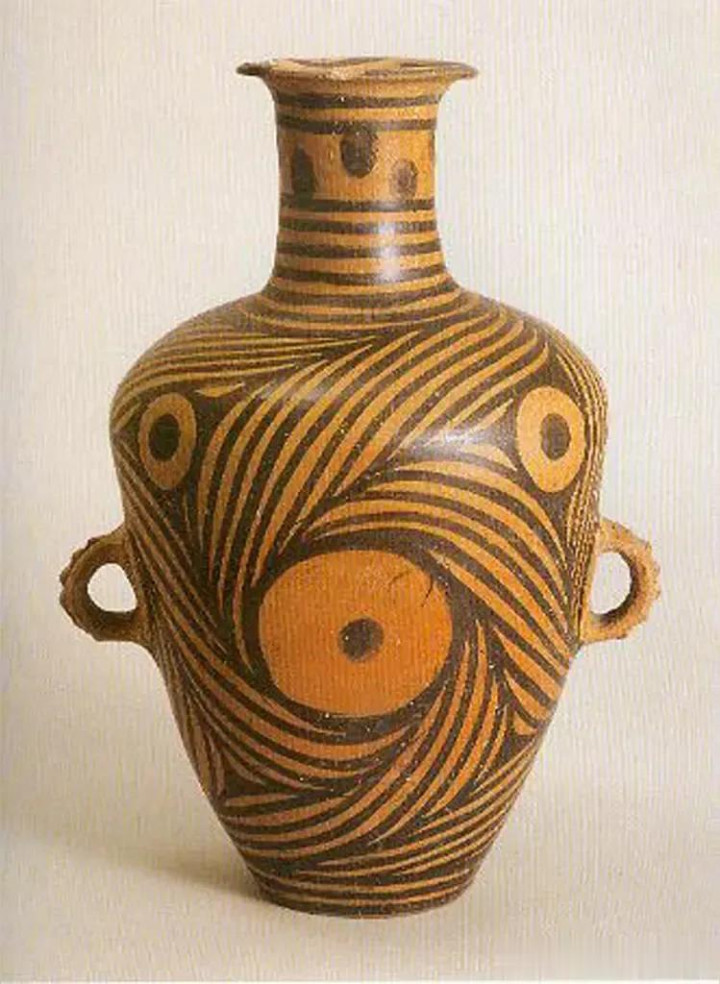

此时期马家窑文化彩陶的大量缧涡纹样表现的也极可能是当时的昆仑场景,中间黑点为“昆仑之丘”,周围白圈为“弱水环之”,其外黑色线条为“炎火之山”!而且还保留着各主体(陨石或陨冰群)有自转运动且好像有神秘力量互相吸引的原始状态!

马家窑文化彩陶缧涡纹样

马家窑文化缧涡纹彩陶

而马家窑文化彩陶缧涡纹已有了“伏羲八卦图”的雏形,只是后世演变的“八卦图”变得更抽象、更美观。

八卦图

当然,上述推理还需要天文学、遗传学、环境地理、考古等领域学者的严密考察论证。但可以肯定的是,华家岭至鹿鹿山岭梁一带,小山峰、涡状沟壑林立,且土壤大多为黑垆土和草甸土,与周边黄土高原的土壤明显不同。

解昆仑之谜:还须破“河源论”禁锢,重“宜居”逻辑

无论从《淮南子.地形训》所载,“昆仑、华丘在其东南方,爰有遗玉、青马、视肉、杨桃、甘楂、甘华、百果所生”的“百果所生”。还是从《穆天子传》记述昆仑山周边“百兽之所聚,飞鸟之所栖”、“嘉谷生之,草木硕美”之场景,不仅有丰富的穄麦、赤豹、白虎、熊罴、豺狼、野马、野牛、山羊、野豕等动植物资源,更有河宗氏、赤乌氏、珠泽之人等不少上古族群在此繁衍生息。再从周穆王曾“树竹于乐池”“树之槐弇山”,以及“食苦(苦菜,又名苦渠)”等生活细节,皆印证昆仑周边实为上古宜居之地!

反观今日所指的河源地区,平均海拔逾四千米,自然环境恶劣,除零星苔原植物外,绝大数动植物都难以存活。

若“昆仑石刻”确为史实,秦始皇为求仙药遣人赴此严酷之地尚可理解。但在科技昌明、唯物史观深入人心的今天,若仍将上古“河源昆仑”简单对应于今天现实地理的黄河源头,而漠视文献记载中鲜明的生态宜居性特征,置大量历史地理学、考古学、地名学证据于不顾,不仅违背了学术研究的基本原则(如孤证不立、多重互证),也难以对华夏文明核心起源地之谜做出科学合理的解答。昆仑之谜的破解,亟需打破单一“河源定位论”的禁锢,要回归对古代文献记载的整体性、逻辑性与现实可能性的综合推理。

倍顺网配资-股票配资开户公司-网上炒股开户-证券配资开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。